1. 構造的違い:検索エンジン vs 言語モデル

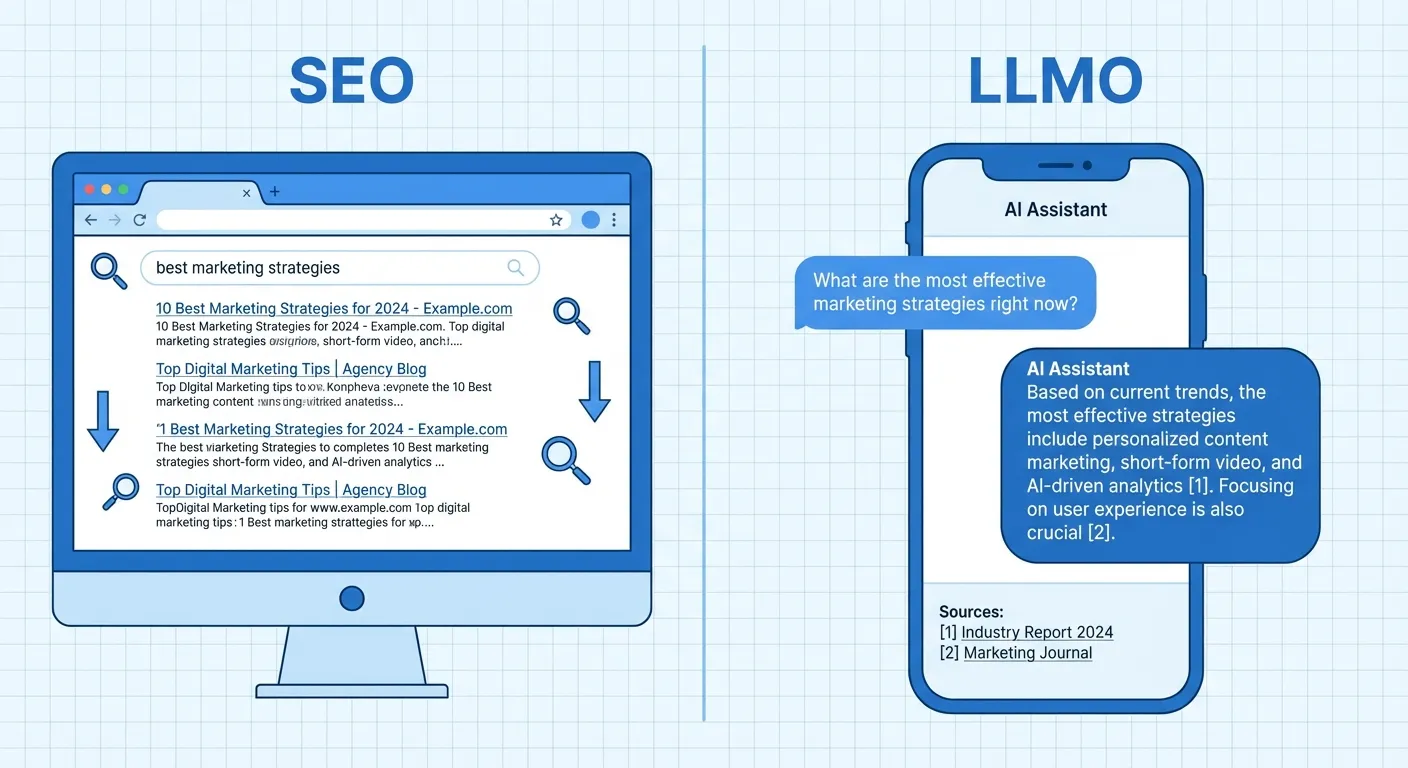

SEOとLLMOの最大の違いは、その「情報処理のメカニズム」にあります。ここを理解せずに対策を行っても、効果は限定的です。

SEO:図書館のインデックス(Retrieval)

従来の検索エンジン(Googleなど)は、巨大な図書館のようなものです。クローラーがWebページを巡回し、インデックス(目録)を作成します。ユーザーが検索すると、アルゴリズムが「最も関連性の高いページ」をランキング形式で提示します。

ここでの勝負は、「いかにクローラーに見つけてもらい、適切なキーワードでインデックスさせるか」でした。

LLMO:脳の学習と推論(Generation & RAG)

一方、LLM(ChatGPTやGeminiなど)は人間の脳に近い仕組みです。膨大なテキストデータを「学習(Training)」し、確率的に次の単語を予測して回答を生成します。また、最新情報についてはRAG(検索拡張生成)を用いて、リアルタイムにWeb情報を参照します。

ここでの勝負は、「いかにAIの学習データに含まれるか(事前学習)」、そして「RAGの参照元として信頼され、引用されるか(グラウンディング)」になります。

SEOは「検索と提示」、LLMOは「学習と生成」

2. 共通点:信頼性(E-E-A-T)とユーザーインテント

メカニズムは異なりますが、目指すゴールは同じです。それは「ユーザーの課題解決」です。

E-E-A-Tは共通言語

Googleが重視するE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)は、LLMにとっても極めて重要です。なぜなら、LLMは「ハルシネーション(嘘)」を防ぐために、信頼性の高い情報源(Authority)を優先的に参照するように調整されているからです。

つまり、「誰が言っているか」「その情報は正確か」を高めることは、SEOとLLMOの両方に効く施策となります。

3. SEO担当者がLLMOに取り組むべき理由

「SEOだけで手一杯だ」という方もいるかもしれません。しかし、LLMOを無視することは、将来的なトラフィックを失うリスクがあります。

ゼロクリック検索の拡大

AIによる回答生成(SGEなど)が進むと、ユーザーは検索結果のリンクをクリックせずに満足する「ゼロクリック検索」が増加します。この環境下では、「AIの回答内でブランド名や商品名が言及されること」自体が、認知獲得の主要なチャネルになります。

会話型インターフェースでの指名検索

「〇〇について教えて」という対話の中で、自社サービスが推奨されるかどうか。これは従来の「キーワード検索順位」とは異なる、新しい形の指名検索と言えます。

4. 統合戦略:キーワードからエンティティへ

では、具体的にどう動くべきか。キーワード対策から一歩進んだ「エンティティ(実体)最適化」へのシフトが必要です。

1. ブランドエンティティの確立

AIに「この会社は何の専門家か」を認識させる必要があります。Webサイトだけでなく、SNS、プレスリリース、業界メディアなど、Web上のあらゆる場所で一貫した情報を発信し、ナレッジグラフへの登録を促しましょう。

2. 構造化データ(Schema.org)の徹底

HTML上のテキストだけでなく、構造化データを用いて、コンテンツの意味を機械可読な形で伝えます。これはRAG(検索拡張生成)において、AIが情報を正確に抽出する助けとなります。

3. 引用されやすいコンテンツ(Citability)

AIが回答を生成する際、根拠として引用しやすい形式(統計データ、明確な定義、一次情報のレポートなど)でコンテンツを提供します。「〜とは」といった定義文や、比較表などは特に有効です。

5. まとめ

LLMOとSEOは、対立するものではなく、「信頼できる情報を、適切な形でユーザーに届ける」という目的において統合されるべきものです。

SEOで培ったコンテンツ制作力と技術的基盤を活かしつつ、AIという新しい「読者」に向けた最適化(LLMO)を加えることで、これからの検索体験においても確固たるプレゼンスを発揮できるはずです。